Начало - смотри здесь

В 1797 г. немцем А. Клингертом была предложена первый костюм для водолазов, в котором можно было находиться под водой больше трёх минут. Он состоял из непромокаемой ткани, на плечах водолаза прикреплявшейся к краю металлического колпака, который покрывал голову водолаза. Внутрь двух дыхательных кожаных труб с распределительным клапаном для вдоха и выдоха была вделана спиральная пружина для того, чтобы давлением воды не сплюснуло стенки. Предполагалось, водолаз сможет дышать в воде самостоятельно без специальной накачки воздуха.

В 1798 г. изобретение Клингерта было испытано, при небольшом погружении у водолаза возникали затруднения дыхания, т.к. давление воды на грудь превосходило силу дыхательной мускулатуры.

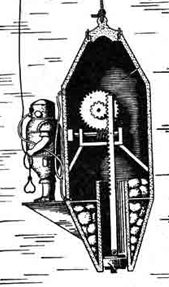

Впоследствии Клингерт усовершенствовал свой костюм, Чтобы уменьшить давление воды на грудь, Клингерт создал металлический каркас с приделанными к нему штанинами. К каркасу крепился насос для откачивания воды. Водолазный аппарат имел две гибкие трубки: для подачи свежего и отвода выдыхаемого воздуха. Позднее аппарат был снабжен большим резервуаром с поршнем для подачи воздуха по трубке к водолазу.

В начале 19 века Клейнгертом был изобретена подводная машина. Водолаз опускался вместе с огромным баллоном, из которого он мог при необходимости получать свежий воздух. По мере опускания на глубину вода давила на поршень в баллоне и сжимала находившийся там воздух, который по трубкеподачи воздуха поступал в шлем водолазного костюма.

В 1819г. немецкий механик Август Зибе изготовил первый водолазный костюм из водонепроницаемого материала, соединенный с металлическим шлемом. С судна воздух подавался водолазу с помощью насоса и выходил из-под нижнего края водолазной рубахи, неплотно прижатой к телу. Однако, здесь было значительное неудобство - при наклонах вода попадала под рубаху.

В 1837 г. Зибе сделал соединение шлема с рубахой герметическим – это был уже мягкий скафандр (имеено Зибе внедрил в обиход слово "скафандр"). Теперь кафандр Зибе стал цельным и закрывал все тело, кроме кистей рук, а свинцовые боты и груз обеспечивали достаточную остойчивость, на груди располагался травящий клапан и приводился в действие водолазом. Чарльз Паслей установил секторную резьбу для соединения котелок шлема и манишку. Так родилась знаменитая «двенадцатиболтовка», используемая по сей день. Перед вами шлем двенадцатиболтового снаряжения Зибе-Гормана выпуска 1870-х годов.

Водолазный скафандр впервые появился в России в 1830-х годах. Он был создан российским изобретателем Гаузеном. В конструкции кронштадтского механика Гаузена на водолаза надевалась рубаха из непромокаемой ткани, на голову – медный шлем в виде котла, который закреплялся металлической шиной, проходившей между ног, воздух для дыхания подавался через шланг ручным насосом, избыток воздуха выходил из-под шлема. При наклоне водолаза воздух выходил и вода мгновенно заполняла шлем. Несмотря на очевидные недостатки костюм Гаузена использовался в России вплоть до 1870-х гг.

В 1838 г. в России было куплено водолазное устройство англичанина Чарльза Дина (аналогичное изобретению А.Зибе), которое в дальнейшем активно усовершенствовали.

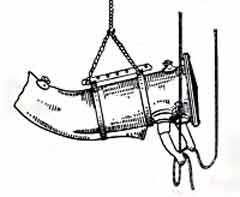

В 1865 г. в России появилось снаряжение Денейруза, называемое «свиное рыло»: гидрокомбинезон с капюшоном, полнолицевая маска, устройство для дыхания с аварийным запасом сжатого воздуха в заспинном блоке, шланговая подача воздуха с поверхности. Первый вариант был неудачным, дальнейшая доработка закрепила за этим костюмом лидирующее первенство.

Недостатки снаряжения Рукеройля-Денейруза заметны невооружённым глазом: Увесистая металлическая маска висит у водолаза чуть ли не на бровях и не защищает голову от ушибов, маленькие иллюминаторы отдалены от глаз и через них сложно что-либо разглядеть, соединение маски с рубахой металлическим хомутом трудно назвать надёжным. Кроме того, водолазы отмечали большое сопротивление дыханию. Тем не менее, снаряжение было удостоено высших наград на парижской всемирной выставке в 1867.

В России снаряжение Рукеройля-Денейруза образца 1865 г. появилось в конце 1860-х гг. и использовалось гражданскими водолазами, работавшим при постройке опор Литейного моста в Петербурге.

Затем усовершенствованный скафандр Рукеройля-Денейруза обр. 1872 г. был принят на вооружение военным флотом России.

С начала 1860-х гг. в портах России стали создавать водолазные службы, а в состав экипажей крупных боевых кораблей ввели водолазные станции. В 1882 г. в Кронштадте была организована водолазная школа. После революции в 1921 г. в Советском союзе была создана Центральная водолазная база, которая позднее переросла в ЭПРОН – Экспедицию подводных работ особого назначения.

Первое автономное водолазное устройство было предложено в России в 1719 г. крестьянином Ефимом Никоновым. По замыслу изобретателя "потаенное судно"-подводная лодка должно было скрытно доставлять водолаза к вражескому кораблю; затем водолаз выходил из "потаенного судна" и подрывал корабль неприятеля. К сожалению, проект не был реализован.

В 1865 году французы Рукейроль и Денейруз сконструировали автономный водолазный аппарат, который позволял нырять на глубину до пятидесяти метров. Воздух водолаз получал из стального резервуара. Приток воздуха регулировался автоматически с помощью клапанов.

В 1881 году в России изобретатель А. Котинский получил патент на автономный скафандр.

В 1926 году французский конструктор Ив Ае Приер создал первый в мире водолазный аппарат с баллонами для сжатого воздуха, были изобретены ласты.

В 1943 году французский флотский офицер Ж.-И. Кусто и инженер Э. Ганьян дополнили уже существующий дыхательный аппарат дыхательным автоматом собственной конструкции. В акваланге воздух для дыхания поступал из баллонов со сжатым воздухом под давлением, которое на каждой глубине соответствовало давлению воды на тело аквалангиста. Именно они ввели в обращение слово "акваланг".

Теперь водолазы не были связаны с надводными службами и могли передвигаться в воде во всех направления.

В 1715 г. англичанин Лесбридж построил первый «жесткий» скафандр и опускался в нем на глубину 18 м.

Водолаз был заключен в металлический цилиндр с крышкой. В цилиндре были три отверстия: два для рук, третье – прозрачное, смотровое со стеклом. Водолаз в скафандре должен был часто подниматься на поверхность, чтобы сменить воздух.

Максимальная глубина погружения водолазов в тяжелейших стальных скафандрах с автоматической подачей воздуха, в конструкции которых были предусмотрены даже шарнирные сочленения, приводимые в движение электрическим током, зависела от прочности скафандра на сжатие и составляла самое большое 400 метров. Практически в таких скафандрах водолазы не могли передвигаться, а только лишь осматривать место высадки.

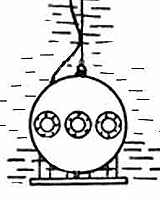

Проникновение на большие глубины требовало нового оборудования. Американцы Уильям Биб и Отис Бартон - первыми погрузились на большую глубину. Они начали свои опыты в 1930 году.

Подводные

лодки для погружения на большие глубины были непригодны. Подводная лодка не может выдерживать неограниченное давление и, следовательно, не может погружаться на неограниченную глубину.

Водолазный аппарат Биба и Бартона представлял собой стальной шар, который подвешивался на стальном тросе к специальному судну и на тросе же опускался в глубину. Создатели назвали свой аппарат «батисферой», что означает «глубоководный шар». Позднее он получил название «бентоскоп». В 1934 году Биб и Бартон достигли на своей батисфере рекордной глубины в 923 метра, а в 1949 году - 1360 метров.

Много лет спустя швейцарским профессором Огюстом Пикаром был создан батискаф - свободно передвигающийся подводный корабль, не имеющий кабельной связи связи с судном-базой. Он состоял из двух частей: шарообразной кабины для двух человек с аппаратурой, выдерживающей давление всей толщи воды, и стальной цистерны-поплавка. Сигарообразный поплавок имел тонкие стенки.

Батискаф не был связан с надводным кораблем, он имел запас балласта и двигатели, при помощи которых мог самостоятельно передвигаться.

При погружении поплавок впускал забортную воду, и чем глубже опускался батискаф, тем под большим давлением находилась вода в поплавке, и тем сильнее сжимало бензин. Давление внутри поплавка было всегда равно наружному давлению воды. При подъеме давление воды в поплавке снижалось, бензин расширялся и придавал придавая батискафу плавучесть, тянул его к поверхности.

В

1953 году О. Пикар совершил на батискафе «Триест» погружение в океан на глубину 3150 м.

А

в 1960 году его сын , тоже профессор, Жак Пикар совместно с Доном Уолшем опустились на батискафе на дно Тихого океана в районе Марианской впадины (11 521 м).